خريطة توضح امتداد الإمبراطورية الساسانية عبر منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في الوقت الراهن. © Dcoetzee, Wikimedia Commons

بعد هزيمة الساسانيين، بقي ابن العاص في عُمان حتى وفاة رسول الله ﷺ عام 632 م حيث تولى أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- خلافة المسلمين، وأصبح أول الخلفاء الراشدين، بعد ذلك مباشرة اندلعت حروب الرِّدة التي نشأت لارتداد بعض القبائل في جزءٍ كبيرٍ من شبه الجزيرة العربية عن الإسلام، حيث اعتقدت عدد من القبائل أن علاقاتهم مع المدينة المنورة قد انتهت بموت النبي محمد -ﷺ- وأعلنوا تمردهم على الحكم الإسلامي في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وتمركز هذا التّمرد على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قاتلت القوات الموالية لقائدٍ يدعى لُقيط بن مالك الأزدي ضد الجيوش المشتركة للمدينة المنورة والجلندي، وعلى الرغم من قول الطبري -عالم ومؤرخ القرن التاسع -: إن الأزدي حقق في البداية نجاحاً، إلاّ أن الصراع بلغ ذروته في معركة دبا، حيث حقق المسلمون نصراً ساحقاً.

ومنذ ذلك الحين، كان لميناء جلفار دور بارز في الشؤون السياسية والاجتماعية والتجارية، وفي عام 637 للميلاد تم استخدامه كنقطة انطلاق للفتح الإسلامي لبلاد الفُرس وإلحاق الهزيمة بالإمبراطورية الساسانية. وكان من بين الّذين انضمّوا إلى الجيش الإسلامي رجال من قبيلتي أزد وعبد القيس. علاوة على ذلك، شكّلت مدينة جلفار خلال القرون التالية أهمية استراتيجية كبيرة لكل من الخلفاء الأمويين والعباسيين، رغم أن قبائل جنوب شرق شبه الجزيرة العربية ظلت شوكةً في خاصرة الخلافتين لقرون عدة.

خريطة توضح امتداد الإمبراطورية الساسانية عبر منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في الوقت الراهن. © Dcoetzee, Wikimedia Commons

بعد هزيمة الساسانيين، بقي ابن العاص في عُمان حتى وفاة رسول الله ﷺ عام 632 م حيث تولى أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- خلافة المسلمين، وأصبح أول الخلفاء الراشدين، بعد ذلك مباشرة اندلعت حروب الرِّدة التي نشأت لارتداد بعض القبائل في جزءٍ كبيرٍ من شبه الجزيرة العربية عن الإسلام، حيث اعتقدت عدد من القبائل أن علاقاتهم مع المدينة المنورة قد انتهت بموت النبي محمد -ﷺ- وأعلنوا تمردهم على الحكم الإسلامي في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وتمركز هذا التّمرد على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قاتلت القوات الموالية لقائدٍ يدعى لُقيط بن مالك الأزدي ضد الجيوش المشتركة للمدينة المنورة والجلندي، وعلى الرغم من قول الطبري -عالم ومؤرخ القرن التاسع -: إن الأزدي حقق في البداية نجاحاً، إلاّ أن الصراع بلغ ذروته في معركة دبا، حيث حقق المسلمون نصراً ساحقاً.

ومنذ ذلك الحين، كان لميناء جلفار دور بارز في الشؤون السياسية والاجتماعية والتجارية، وفي عام 637 للميلاد تم استخدامه كنقطة انطلاق للفتح الإسلامي لبلاد الفُرس وإلحاق الهزيمة بالإمبراطورية الساسانية. وكان من بين الّذين انضمّوا إلى الجيش الإسلامي رجال من قبيلتي أزد وعبد القيس. علاوة على ذلك، شكّلت مدينة جلفار خلال القرون التالية أهمية استراتيجية كبيرة لكل من الخلفاء الأمويين والعباسيين، رغم أن قبائل جنوب شرق شبه الجزيرة العربية ظلت شوكةً في خاصرة الخلافتين لقرون عدة.

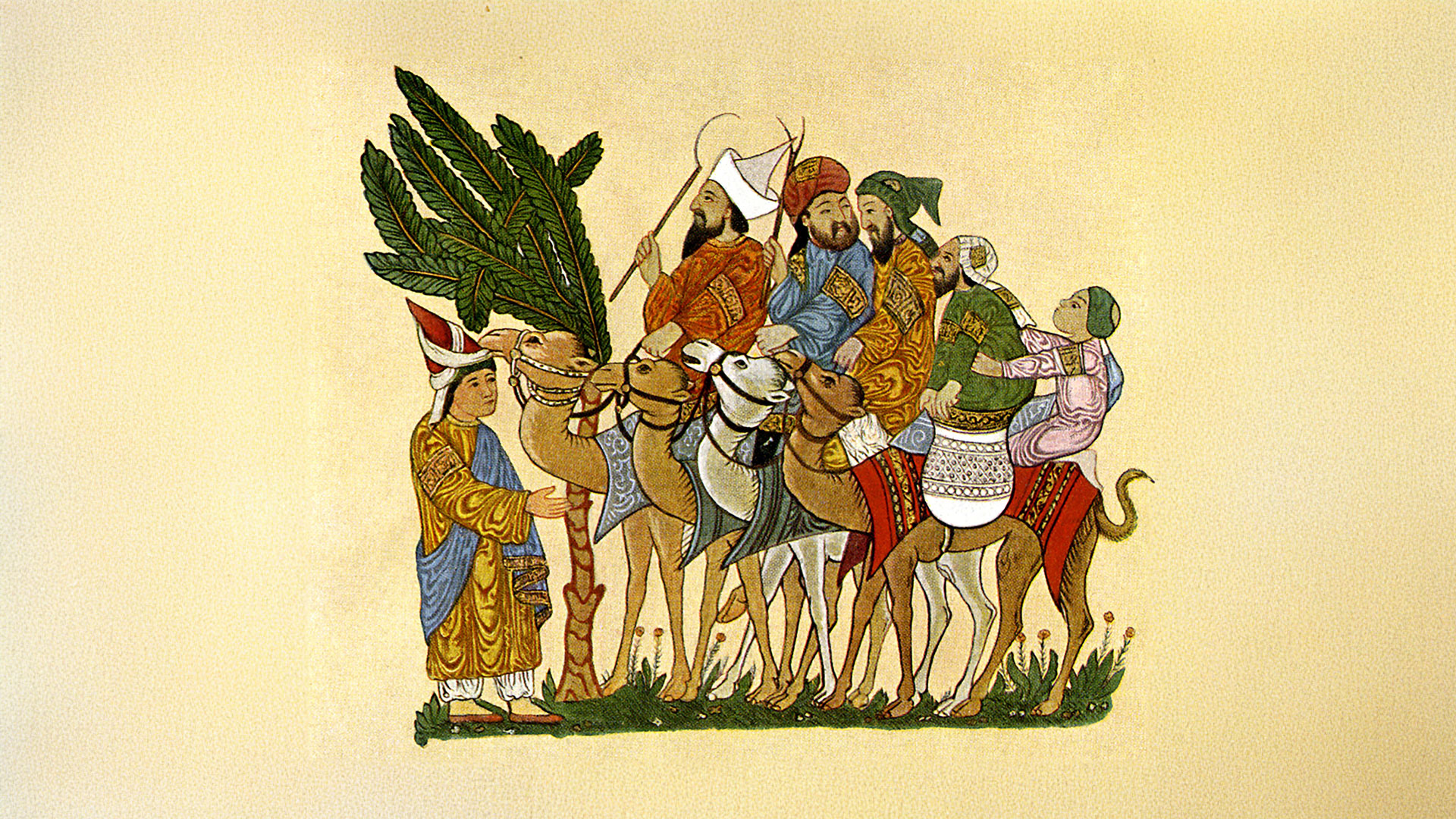

رسم توضيحي يصور الحياة خلال العصر العباسي. النص العربي عبارة عن دعاء إلى الله، عزّ وجلّ، يتضمن طلبَ الرحمة والحفظ والبركة. © Alamy

كانت السنوات الأولى للحكم العباسي أكثر دموية من تلك التي كانت في عهد الأمويين، ففي السنوات الأخيرة من الخلافة الأموية، عادت حركة الاستقلال للظهور بقيادة الجلندي بن مسعود، الإمام الإباضي الأول لعُمان وحفيد جيفار بن الجلندي، وعندما استحوذ العباسيون على السّلطة في عام 750 للميلاد، أرسل الخليفة العباسي الأول أبو العباس السّفاح جيشاً بقيادة كاظم بن خزيمة التّميمي لضمان ولاء الأزد. أبحر الأسطول العباسي من البصرة إلى جزيرة كيش، ثم إلى جلفار، حيث قابلته قوات الجلندي، وطالب التّميمي بالولاء للخليفة العباسي، إلاّ أنهم رفضوا الانصياع وبدأت المعركة، وبحسب الطبري أضرمت القوات العباسية النيران في منازل مدينة جلفار، ما دفع رجال الجلندي إلى ترك مواقعهم للدفاع عن عائلاتهم، وفي إثر الفوضى التي أعقبت ذلك قُتل الجلندي وجميع أتباعه.

إنّ حديث الطّبري في روايته عن حرق جلفار يُعدّ أول دليل مكتوب على وجود مساكن بنيت من العريش، وقد شاع استخدامها في جميع أنحاء الإمارات بشكل عام وفي رأس الخيمة بشكل خاص من منتصف القرن العشرين وحتى أواخره. شُيّدت مساكن العريش باستخدام قوائم خشبية من جذوع المنغروف (أشجار القرم) أو النخيل، حيث يتم تجريد سعف شجرة النخيل وربطه معاً لإنشاء الجدران، بينما يتم تغطية السّقف بالسّعف كاملاً، لقد عُثِرَ على أمثلة عديدة لمساكن يعود تاريخها إلى أواخر العصر البرونزي في منطقة شمل، وربما جرى استيطان جزيرة حُليلة بهذه المباني، وبفضل جهود الطّبري والحفريات التي تم العثور عليها في “كوش”، نعلم الآن أنّ جزءاً على الأقل من المشهد الحضري في أوائل جلفار كانت تهيمن عليه هياكل العريش خلال العصر العباسي، بالرّغم من أن الكثير من تلك المساكن كانت موجودة داخل مزارع النخيل

مرة أخرى، استُخْدِمت جلفار لتكون قاعدة للعمليّات ضد قبائل جنوب شرق شبه الجزيرة العربية في عام 892 للميلاد، حيث وجّه الخليفة المعتضد بالله بإرسال حملة عسكرية ضد تحالف أزد، بقيادة محمد بن نور حاكم البحرين، وصل تعداد هذه القوة إلى 25 ألف جندي، وتقدّمت كالمعتاد براً وبحراً باتجاه سفح جبال الحجر، وبعد معركة قصيرة مع المدافعين عن جلفار تمّ الاستيلاء عليها، ومع إنشاء قاعدة بحرية، تقدم الحاكم ابن نور نحو “نزوى” (عُمان الحالية)، وعلى الرغم من المقاومة العنيدة والهجوم المضاد القصير -غير النّاجح- ، إلاّ أنه جرى تدمير جزء كبير من شبه الجزيرة، وبحسب رزيق، عَمِدَ ابن نور إلى تخريب المناطق الريفية، فدمر الكثير من الأصول الزراعية في المنطقة وهدم الأفلاج وعذّب نبلاء المنطقة وأحرق كتبها

وكما هي الحال مع العصر الأموي، لا يوجد سوى القليل جداً من الشّواهد الأثرية على العصر العباسي، فتبقى “كوش” موقعاً مهماً على الرغم من أن البرج الأصلي يبدو أنّه قد تم التخلي عنه في أوائل العصر الإسلامي وأعيد احتلاله في مرحلة ما خلال القرنين التاسع والعاشر. وتشير مجموعة من الاكتشافات المهمة من هذا العصر، بما في ذلك قطعتان تعودان إلى خزف دوسون من الصّين، إلى وجود تجارة بحرية مع الشرق الأقصى، بينما حدّدت المسوح الأثرية في وادي حقيل مزرعتين تعودان إلى الفترة نفسها، كما تشير الحفريات في الحُليلة إلى ذروة الاستيطان في الفترة بين القرنين التاسع والحادي عشر، بينما تمّ اكتشاف فخار سامراء الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع في العراق، والذي عُثِر عليه في منطقة خت، علاوة على ذلك تمّ العثور على الفخار نفسه في وادي سفرفير، حيث ازدهرت صناعة تعدين النحاس في بدايات مبكّرة من العصر الإسلامي

لم يكن ممكناً العثور على شواهد أثرية حافلة تسهم في إثراء معرفتنا للحياة في رأس الخيمة قبل أواخر العصر الإسلامي، ومما أسهم في ذلك أيضاً الزيادة المفاجئة في مصادر التاريخ وظهور المباني، مثل: قصر ملكة سبأ (قصر الزباء)، وبداية حقبة زمنية أكثر ازدهاراً وتحضراً، ولا يوجد مكان يدلّل ويبرهن على هذا أفضل من جلفار التي كان من المقرر أن تصبح المدينة التّجارية الأكثر شهرةً وازدهاراً في الخليج الأدنى

رسم توضيحي يصور الحياة خلال العصر العباسي. النص العربي عبارة عن دعاء إلى الله، عزّ وجلّ، يتضمن طلبَ الرحمة والحفظ والبركة. © Alamy

كانت السنوات الأولى للحكم العباسي أكثر دموية من تلك التي كانت في عهد الأمويين، ففي السنوات الأخيرة من الخلافة الأموية، عادت حركة الاستقلال للظهور بقيادة الجلندي بن مسعود، الإمام الإباضي الأول لعُمان وحفيد جيفار بن الجلندي، وعندما استحوذ العباسيون على السّلطة في عام 750 للميلاد، أرسل الخليفة العباسي الأول أبو العباس السّفاح جيشاً بقيادة كاظم بن خزيمة التّميمي لضمان ولاء الأزد. أبحر الأسطول العباسي من البصرة إلى جزيرة كيش، ثم إلى جلفار، حيث قابلته قوات الجلندي، وطالب التّميمي بالولاء للخليفة العباسي، إلاّ أنهم رفضوا الانصياع وبدأت المعركة، وبحسب الطبري أضرمت القوات العباسية النيران في منازل مدينة جلفار، ما دفع رجال الجلندي إلى ترك مواقعهم للدفاع عن عائلاتهم، وفي إثر الفوضى التي أعقبت ذلك قُتل الجلندي وجميع أتباعه.

إنّ حديث الطّبري في روايته عن حرق جلفار يُعدّ أول دليل مكتوب على وجود مساكن بنيت من العريش، وقد شاع استخدامها في جميع أنحاء الإمارات بشكل عام وفي رأس الخيمة بشكل خاص من منتصف القرن العشرين وحتى أواخره. شُيّدت مساكن العريش باستخدام قوائم خشبية من جذوع المنغروف (أشجار القرم) أو النخيل، حيث يتم تجريد سعف شجرة النخيل وربطه معاً لإنشاء الجدران، بينما يتم تغطية السّقف بالسّعف كاملاً، لقد عُثِرَ على أمثلة عديدة لمساكن يعود تاريخها إلى أواخر العصر البرونزي في منطقة شمل، وربما جرى استيطان جزيرة حُليلة بهذه المباني، وبفضل جهود الطّبري والحفريات التي تم العثور عليها في “كوش”، نعلم الآن أنّ جزءاً على الأقل من المشهد الحضري في أوائل جلفار كانت تهيمن عليه هياكل العريش خلال العصر العباسي، بالرّغم من أن الكثير من تلك المساكن كانت موجودة داخل مزارع النخيل

مرة أخرى، استُخْدِمت جلفار لتكون قاعدة للعمليّات ضد قبائل جنوب شرق شبه الجزيرة العربية في عام 892 للميلاد، حيث وجّه الخليفة المعتضد بالله بإرسال حملة عسكرية ضد تحالف أزد، بقيادة محمد بن نور حاكم البحرين، وصل تعداد هذه القوة إلى 25 ألف جندي، وتقدّمت كالمعتاد براً وبحراً باتجاه سفح جبال الحجر، وبعد معركة قصيرة مع المدافعين عن جلفار تمّ الاستيلاء عليها، ومع إنشاء قاعدة بحرية، تقدم الحاكم ابن نور نحو “نزوى” (عُمان الحالية)، وعلى الرغم من المقاومة العنيدة والهجوم المضاد القصير -غير النّاجح- ، إلاّ أنه جرى تدمير جزء كبير من شبه الجزيرة، وبحسب رزيق، عَمِدَ ابن نور إلى تخريب المناطق الريفية، فدمر الكثير من الأصول الزراعية في المنطقة وهدم الأفلاج وعذّب نبلاء المنطقة وأحرق كتبها

وكما هي الحال مع العصر الأموي، لا يوجد سوى القليل جداً من الشّواهد الأثرية على العصر العباسي، فتبقى “كوش” موقعاً مهماً على الرغم من أن البرج الأصلي يبدو أنّه قد تم التخلي عنه في أوائل العصر الإسلامي وأعيد احتلاله في مرحلة ما خلال القرنين التاسع والعاشر. وتشير مجموعة من الاكتشافات المهمة من هذا العصر، بما في ذلك قطعتان تعودان إلى خزف دوسون من الصّين، إلى وجود تجارة بحرية مع الشرق الأقصى، بينما حدّدت المسوح الأثرية في وادي حقيل مزرعتين تعودان إلى الفترة نفسها، كما تشير الحفريات في الحُليلة إلى ذروة الاستيطان في الفترة بين القرنين التاسع والحادي عشر، بينما تمّ اكتشاف فخار سامراء الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع في العراق، والذي عُثِر عليه في منطقة خت، علاوة على ذلك تمّ العثور على الفخار نفسه في وادي سفرفير، حيث ازدهرت صناعة تعدين النحاس في بدايات مبكّرة من العصر الإسلامي

لم يكن ممكناً العثور على شواهد أثرية حافلة تسهم في إثراء معرفتنا للحياة في رأس الخيمة قبل أواخر العصر الإسلامي، ومما أسهم في ذلك أيضاً الزيادة المفاجئة في مصادر التاريخ وظهور المباني، مثل: قصر ملكة سبأ (قصر الزباء)، وبداية حقبة زمنية أكثر ازدهاراً وتحضراً، ولا يوجد مكان يدلّل ويبرهن على هذا أفضل من جلفار التي كان من المقرر أن تصبح المدينة التّجارية الأكثر شهرةً وازدهاراً في الخليج الأدنى

حفريات أثرية في جلفار.

أصبح واضحاً وجلياً مع اكتشاف “كوش” أن المدينة الساحلية قد انتقلت إلى السهل الساحلي عندما بدأت البحيرات الضّحلة تتجمع مع الطّمي وظهرت الحواجز الرّملية البحرية، ما جعل الحركة الملاحية مستحيلة. لذلك، تشير جميع الأدلة إلى وجود جلفار قبل الإسلام وأوائل العصر الإسلامي في موقع واحد، أي في منطقة كوش .ووفّرت التلّ الأثرية دليلاً على وجود مجموعة من المباني عامة وكبيرة، في وقت مبكر، إلى جانب برجٍ كبير، ومجمّعات سكنية يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثالث عشر، لم يكن ذلك المجمع مركزاً إداريًّا وتجاريًّا للميناء فحسب، بل شكّل أيضاً مركزاً زراعياً للمدينة والحي السكني الذي يقع داخله، ولعل تلك المناطق النائية احتضنت مزارع النخيل التي شكلت قوساً خصباً يمتدُ من سفح جبال الحجر باتجاه وادي النخيل ووادي الفلايح، حيث مثّل هذا القوس الخصب الذي تغذيه مياه وادي البيح، عصب حياة منذ فترة حفيت.

وضمّت البلدة نفسها عدداً قليلاً من المباني ولا شيء أكثر من ذلك، حيث كان يعيش غالبية السكان داخل مزارع النّخيل، إمّا في منازل من الطّين، أو الحجر، أو العريش. وشكّلت تلك المزارع مصدر حياة لجلفار، حيث وفّرت حصاداً وافراً من التّمور وأنواع من الفاكهة، مثل البرتقال والليمون، فضلاً عن الخضراوات والأعلاف للماشية. وعلى الرغم من صعوبة تخمين عدد السّكان، إلاّ أنّه من المرجّح أن يكون كبيراً، حيث ارتبطت جلفار في نشأتها المبكرة بالسّاحل عبر بحيرة وشبكة من القنوات الصّالحة للملاحة، رغم وجودها الآن على بُعد بضعة كيلومترات في الداخل، شكّلت هذه البحيرة المحمية بخط رملي في الخارج ملاذاً آمناً حيث مكّنَت الميناء من التّطور والازدهار.

لم يقدم المؤرخون المسلمون صورة واضحة ودقيقة لتسلسل الأحداث المتعلقة بجلفار في الفترة الإسلامية المبكرة، غير أن عدداً من الجغرافيين اعتبروها واحدة من أهم المدن في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، فوصفها ياقوت الحموي -الجغرافي الذي ينتمي للعصر العباسي- بأنها بلدة عُرفت بإنتاج الأغنام والجبن والسمن بكميات كبيرة، وكان الكثير منها يُصدَّر إلى المناطق المجاورة، وأنها موطن للتجارة كما أسلفنا، واشتهرت بتجارة الفلفل، وربما القهوة مع اكتشاف أقدم حبّة بُن في العالم (يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر) في “كوش” في أواخر التسعينيات. كما أشار الجغرافي ورسام الخرائط محمد الإدريسي إلى جلفار باعتبارها مركزاً قديماً لصيد اللّؤلؤ، حيث ترتبط المدينة بطرق التجارة السّاحلية إلى البحرين التي تعد مركزاً آخر لصيد اللّؤلؤ وأحد أكثر الموانئ ازدهاراً من الناحية الاقتصادية

ومنذ بداية العصر العباسي، أصبحت جلفار جزءاً لا يتجزأ من طرق التجارة في المحيط الهندي التي ربطت شبه الجزيرة العربية بجنوب شرق آسيا، والهند وشرق أفريقيا، ومن الممكن أنّ تكون هذه الطّرق معروفة بالفعل لسكان جلفار الذّين صنعوا السفن - حيث الشّكل القديم للقوارب الشراعية، كما قدموا الخبرة والملّاحين لمثل هذه التجارة-. ومن المؤكد أنّه منذ العصر العباسي باتت العلاقات التجارية مع الصين أكثر متانة، ومن هنا تمّ اكتشاف قطعتين من فخار دوسون في “كوش”.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن منطقة كوش قد هُجِرت تماماً في نهاية القرن الثالث عشر؛ ربّما بسبب تراكم الطّمي في البحيرة التي كان من شأنها أن تفصل المدينة عن السّاحل وتفرض نقل الميناء إلى “المطاف” و”الندود”. حيث وصف الإدريسي -الذي كتب في القرن الثاني عشر- اضطرار القوارب إلى تفريغ أمتعتها على رصيف رملي قبل الوصول إلى جلفار، مشيراً إلى أن حواف البحيرة بدأت في الانحسار من ناحية “كوش” مؤذنة بنهايتها، وذلك في مطلع القرن الحادي عشر.

توجه سكان “كوش” السابقون نحو الساحل إلى موقعين معروفين باسم “المطاف” و” النُدود “، وعلى امتداد جدول ضيق ينفتح على بحيرة شاسعة، بَدَؤوا حياتهم في مستوطنات متواضعة تهيمن عليها مباني العريش. ومع ذلك، فإن ما ظهر كان أعظم وأروع بكثير من أي شيء كان موجوداً في “كوش”؛ فقد تحدث المسافرون في العصور الوسطى عن مدينة ساحلية كبيرة ومزدهرة، كانت تعمل في تجارة العنبر واللؤلؤ والبخور والعطور والخيول والأصباغ، وتطورت المدينة بسبب التجارة الدولية، ثم أصبحت محطة انطلاق للحج إلى مكة، وقد شكّل ذلك مصدر ثروة كبيرة لمملكة هرمز (التي كانت جلفار جزءاً منها طيلة القرنين الرابع عشر والخامس عشر)، وكانت واحدة من أهم الموانئ وأكثرها سحراً في ذلك العصر.

عندما زار الكاتب البرتغالي دوارتي باربوسا جلفار في السنوات الأولى من القرن السادس عشر، اكتشف بلدةً يسكُنها “أشخاصٌ مُهمّون، وملاّحون كبار، وتجّار جملة”. ولعلّ مدينتي جلفار القديمة والحديثة تقاسمتا الشهرة فترة من الزمن، إلاّ أن الأخيرة طغت بسرعة على الأولى.

حفريات أثرية في جلفار.

أصبح واضحاً وجلياً مع اكتشاف “كوش” أن المدينة الساحلية قد انتقلت إلى السهل الساحلي عندما بدأت البحيرات الضّحلة تتجمع مع الطّمي وظهرت الحواجز الرّملية البحرية، ما جعل الحركة الملاحية مستحيلة. لذلك، تشير جميع الأدلة إلى وجود جلفار قبل الإسلام وأوائل العصر الإسلامي في موقع واحد، أي في منطقة كوش .ووفّرت التلّ الأثرية دليلاً على وجود مجموعة من المباني عامة وكبيرة، في وقت مبكر، إلى جانب برجٍ كبير، ومجمّعات سكنية يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثالث عشر، لم يكن ذلك المجمع مركزاً إداريًّا وتجاريًّا للميناء فحسب، بل شكّل أيضاً مركزاً زراعياً للمدينة والحي السكني الذي يقع داخله، ولعل تلك المناطق النائية احتضنت مزارع النخيل التي شكلت قوساً خصباً يمتدُ من سفح جبال الحجر باتجاه وادي النخيل ووادي الفلايح، حيث مثّل هذا القوس الخصب الذي تغذيه مياه وادي البيح، عصب حياة منذ فترة حفيت.

وضمّت البلدة نفسها عدداً قليلاً من المباني ولا شيء أكثر من ذلك، حيث كان يعيش غالبية السكان داخل مزارع النّخيل، إمّا في منازل من الطّين، أو الحجر، أو العريش. وشكّلت تلك المزارع مصدر حياة لجلفار، حيث وفّرت حصاداً وافراً من التّمور وأنواع من الفاكهة، مثل البرتقال والليمون، فضلاً عن الخضراوات والأعلاف للماشية. وعلى الرغم من صعوبة تخمين عدد السّكان، إلاّ أنّه من المرجّح أن يكون كبيراً، حيث ارتبطت جلفار في نشأتها المبكرة بالسّاحل عبر بحيرة وشبكة من القنوات الصّالحة للملاحة، رغم وجودها الآن على بُعد بضعة كيلومترات في الداخل، شكّلت هذه البحيرة المحمية بخط رملي في الخارج ملاذاً آمناً حيث مكّنَت الميناء من التّطور والازدهار.

لم يقدم المؤرخون المسلمون صورة واضحة ودقيقة لتسلسل الأحداث المتعلقة بجلفار في الفترة الإسلامية المبكرة، غير أن عدداً من الجغرافيين اعتبروها واحدة من أهم المدن في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، فوصفها ياقوت الحموي -الجغرافي الذي ينتمي للعصر العباسي- بأنها بلدة عُرفت بإنتاج الأغنام والجبن والسمن بكميات كبيرة، وكان الكثير منها يُصدَّر إلى المناطق المجاورة، وأنها موطن للتجارة كما أسلفنا، واشتهرت بتجارة الفلفل، وربما القهوة مع اكتشاف أقدم حبّة بُن في العالم (يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر) في “كوش” في أواخر التسعينيات. كما أشار الجغرافي ورسام الخرائط محمد الإدريسي إلى جلفار باعتبارها مركزاً قديماً لصيد اللّؤلؤ، حيث ترتبط المدينة بطرق التجارة السّاحلية إلى البحرين التي تعد مركزاً آخر لصيد اللّؤلؤ وأحد أكثر الموانئ ازدهاراً من الناحية الاقتصادية

ومنذ بداية العصر العباسي، أصبحت جلفار جزءاً لا يتجزأ من طرق التجارة في المحيط الهندي التي ربطت شبه الجزيرة العربية بجنوب شرق آسيا، والهند وشرق أفريقيا، ومن الممكن أنّ تكون هذه الطّرق معروفة بالفعل لسكان جلفار الذّين صنعوا السفن - حيث الشّكل القديم للقوارب الشراعية، كما قدموا الخبرة والملّاحين لمثل هذه التجارة-. ومن المؤكد أنّه منذ العصر العباسي باتت العلاقات التجارية مع الصين أكثر متانة، ومن هنا تمّ اكتشاف قطعتين من فخار دوسون في “كوش”.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن منطقة كوش قد هُجِرت تماماً في نهاية القرن الثالث عشر؛ ربّما بسبب تراكم الطّمي في البحيرة التي كان من شأنها أن تفصل المدينة عن السّاحل وتفرض نقل الميناء إلى “المطاف” و”الندود”. حيث وصف الإدريسي -الذي كتب في القرن الثاني عشر- اضطرار القوارب إلى تفريغ أمتعتها على رصيف رملي قبل الوصول إلى جلفار، مشيراً إلى أن حواف البحيرة بدأت في الانحسار من ناحية “كوش” مؤذنة بنهايتها، وذلك في مطلع القرن الحادي عشر.

توجه سكان “كوش” السابقون نحو الساحل إلى موقعين معروفين باسم “المطاف” و” النُدود “، وعلى امتداد جدول ضيق ينفتح على بحيرة شاسعة، بَدَؤوا حياتهم في مستوطنات متواضعة تهيمن عليها مباني العريش. ومع ذلك، فإن ما ظهر كان أعظم وأروع بكثير من أي شيء كان موجوداً في “كوش”؛ فقد تحدث المسافرون في العصور الوسطى عن مدينة ساحلية كبيرة ومزدهرة، كانت تعمل في تجارة العنبر واللؤلؤ والبخور والعطور والخيول والأصباغ، وتطورت المدينة بسبب التجارة الدولية، ثم أصبحت محطة انطلاق للحج إلى مكة، وقد شكّل ذلك مصدر ثروة كبيرة لمملكة هرمز (التي كانت جلفار جزءاً منها طيلة القرنين الرابع عشر والخامس عشر)، وكانت واحدة من أهم الموانئ وأكثرها سحراً في ذلك العصر.

عندما زار الكاتب البرتغالي دوارتي باربوسا جلفار في السنوات الأولى من القرن السادس عشر، اكتشف بلدةً يسكُنها “أشخاصٌ مُهمّون، وملاّحون كبار، وتجّار جملة”. ولعلّ مدينتي جلفار القديمة والحديثة تقاسمتا الشهرة فترة من الزمن، إلاّ أن الأخيرة طغت بسرعة على الأولى.

خريطة للخليج العربي ومنطقة الساحل في القرن السادس عشر.

من بين جميع الشّخصيات التّاريخية المرتبطة بجلفار التي كانت من عجائب العصور الوسطى، ظهر ابن ماجد الذي اشتملت مؤلفاته الملاحيّة على كتاب “الفوائد في أصول علم البحر والقواعد (كتاب يضم مجموعة من المعلومات المفيدة في أصول وقواعد الملاحة)، متميزاً عن غيره، حيث برز بوصفه بطلاً وطنيًّا وأيقونة ثقافية، معظم المعلومات التي حصلنا عليها اليوم أتَت من مجموعة أعماله الأدبيّة، أو من مراجع لاحقة؛ فقد كان شاعراً وملاحاً ورسام خرائط، تمتّع بخبرةٍ كبيرةٍ، وكان أحد روّاد العلوم الملاحيّة؛ حيث حوّل الملاحة العربية في المحيط الهندي إلى نظام غاية في الدقة، كما أنّه لخّص استمرارية تقاليد الملاحة البحرية التي امتدت عبر الأزمنة. وُلد ابن ماجد في مجتمع بحري نشط خلال النّصف الأول من القرن الخامس عشر، وانحدر من عائلة ذات تاريخ حيث الدين والفقه والحساب وعلم الفلك، جمع ابن ماجد بين العلم النّظري والابتكار التّقني، وكان أول من كتب عن فن الملاحة وعلمه باللّغة العربيّة الفصحى.

لقد ارتبط سطوع جلفار السّريع في العصور الوسطى بشكل وثيق بمملكة هرمز التي اعتمدت على المدينة ومزارعها الوارفة من أشجار النخيل، ليس فقط لتلبية احتياجاتها الزراعية؛ وإنّما لقُوّتها العسكرية وغناها بالثروات، وجاء قدر كبير من دخل هرمز من الجزية المفروضة على الموانئ التي تقع ضمن دائرة نفوذها، وعلى رأسها جلفار، حيث كان اقتصاد السوق المحلي والشحن واللؤلؤ والحرف اليدوية والحج وتجارة الخيول، ضمن أسباب صعودها إلى الصدارة. وأشار المؤرخ البرتغالي جواو دي باروس، في كتاب له صدر عام 1553 للميلاد، إلى أن الإيرادات التي جمعتها هرمز من جلفار تجاوزت بكثير أي مبلغ تدفعه المدن الأخرى على طول الساحل العُماني، بما في ذلك مسقط ودِبا وخورفكان.

وجاءت ثروة جلفار من مجموعة متنوعة من المصادر، لكن يمكن القول إنّ اللّآلئ هي أعظم ثرواتها، ففي عام 1580 للميلاد كتب تاجر المجوهرات غاسبارو بالبي -من مدينة البندقية- أنّ أفضل اللّآلئ في العالم يمكن العثور عليها في جلفار، بينما تحدث المستكشف البرتغالي، بيدرو تيكسيرا عن أسطول مكوّن من خمسين قارباً يُبحر إلى مغاصات اللّؤلؤ كل عام. وفي عام 1528 للميلاد أشار المستكشف البرتغالي أنطونيو تينريو أيضاً إلى “الجوفر”، وهي مجموعة أصغر من اللّؤلؤ مشتقة من اسم جلفار، وأن الميناء سيظل مركزاً رائداً لتجارة اللؤلؤ في الخليج الأدنى حتى السّنوات الأولى من القرن التاسع عشر.

مكّنت هذه الثروة سكان جلفار من شراء سلع مُصنّعة، مثل المنسوجات والمشغولات المعدنية والفخار، إلى جانب سلع فاخرة كالحرير والخزف، وهناك أدلّة كثيرة على ذلك قدّمتها الاكتشافات الأثرية في “المطاف” و”الندود” ، بما في ذلك كميات كبيرة من الخزف الصيني الأزرق والأبيض، والأواني الحجرية الفيتنامية المطلية باللون البني، والأواني الحجرية المصقولة باللون الأخضر في جنوب شرق آسيا، والأساور الزجاجية الهندية والفخار الإيراني، لقد أدت هذه الثروات إلى حدوث نقلة نوعية، بما في ذلك تشييد أبنية فخمة كقصر ملكة سبأ الذي يقع على نتوء صخري مُطلّ على منطقة “شمل”، حيث شُيّد هذا القصر لحاكم جلفار، وهو القصر الإسلامي القديم الوحيد المعروف بوجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجمع بين تقاليد العمارة الدفاعية والمحلية التي تعود إلى أواسط الفترة الإسلامية، وعلى الرغم من أنه لم يبق من القصر سوى أساساته فقط؛ إلا أنّه اشتمل على خزانات وأبراج دائرية، ومدخل رئيس تم بناؤه في وسط الجدار الجنوبي. إنّه أحد الأمثلة الأولى على التّقسيم الطبقي المتزايد للمجتمع، حيث بدأت الطّبقة الحاكمة الثرية بالتميز عن بقية أفراد المجتمع.

وفي الواقع، شكّل ازدهار موقعي “المطاف” و” الندود” مركزاً حضرياً رائعاً، حيث السّور المحيط بالبلدة، والسّوق والحصن والمسجد الكبير وعدد من المنازل الفسيحة ذات الأفنية، فضلاً عن وجود مجموعة من المنازل الأخرى المشيّدة باستخدام الحجارة والطّين، إلى جانب شبكة متطورة من الطّرق. وزادت مزارع النخيل المجاورة لموقع “كوش” القديم من إنتاجها، في حين بدأت صناعة الخزف في جلفار بالتوسع والظهور في القرن الرابع عشر.

يمكن القول إنه عاش أكثر من 40 ألف شخص في شمال رأس الخيمة خلال ذِروة ازدهار جلفار، وكان معظمهم يعيش ضمن سورٍ كبير للمدينة يُعرف الآن باسم وادي السّور، وهو مُمتدّ في خط مستقيم من قصر ملكة سبأ حتى خور رأس الخيمة الحديثة.

خريطة للخليج العربي ومنطقة الساحل في القرن السادس عشر.

من بين جميع الشّخصيات التّاريخية المرتبطة بجلفار التي كانت من عجائب العصور الوسطى، ظهر ابن ماجد الذي اشتملت مؤلفاته الملاحيّة على كتاب “الفوائد في أصول علم البحر والقواعد (كتاب يضم مجموعة من المعلومات المفيدة في أصول وقواعد الملاحة)، متميزاً عن غيره، حيث برز بوصفه بطلاً وطنيًّا وأيقونة ثقافية، معظم المعلومات التي حصلنا عليها اليوم أتَت من مجموعة أعماله الأدبيّة، أو من مراجع لاحقة؛ فقد كان شاعراً وملاحاً ورسام خرائط، تمتّع بخبرةٍ كبيرةٍ، وكان أحد روّاد العلوم الملاحيّة؛ حيث حوّل الملاحة العربية في المحيط الهندي إلى نظام غاية في الدقة، كما أنّه لخّص استمرارية تقاليد الملاحة البحرية التي امتدت عبر الأزمنة. وُلد ابن ماجد في مجتمع بحري نشط خلال النّصف الأول من القرن الخامس عشر، وانحدر من عائلة ذات تاريخ حيث الدين والفقه والحساب وعلم الفلك، جمع ابن ماجد بين العلم النّظري والابتكار التّقني، وكان أول من كتب عن فن الملاحة وعلمه باللّغة العربيّة الفصحى.

لقد ارتبط سطوع جلفار السّريع في العصور الوسطى بشكل وثيق بمملكة هرمز التي اعتمدت على المدينة ومزارعها الوارفة من أشجار النخيل، ليس فقط لتلبية احتياجاتها الزراعية؛ وإنّما لقُوّتها العسكرية وغناها بالثروات، وجاء قدر كبير من دخل هرمز من الجزية المفروضة على الموانئ التي تقع ضمن دائرة نفوذها، وعلى رأسها جلفار، حيث كان اقتصاد السوق المحلي والشحن واللؤلؤ والحرف اليدوية والحج وتجارة الخيول، ضمن أسباب صعودها إلى الصدارة. وأشار المؤرخ البرتغالي جواو دي باروس، في كتاب له صدر عام 1553 للميلاد، إلى أن الإيرادات التي جمعتها هرمز من جلفار تجاوزت بكثير أي مبلغ تدفعه المدن الأخرى على طول الساحل العُماني، بما في ذلك مسقط ودِبا وخورفكان.

وجاءت ثروة جلفار من مجموعة متنوعة من المصادر، لكن يمكن القول إنّ اللّآلئ هي أعظم ثرواتها، ففي عام 1580 للميلاد كتب تاجر المجوهرات غاسبارو بالبي -من مدينة البندقية- أنّ أفضل اللّآلئ في العالم يمكن العثور عليها في جلفار، بينما تحدث المستكشف البرتغالي، بيدرو تيكسيرا عن أسطول مكوّن من خمسين قارباً يُبحر إلى مغاصات اللّؤلؤ كل عام. وفي عام 1528 للميلاد أشار المستكشف البرتغالي أنطونيو تينريو أيضاً إلى “الجوفر”، وهي مجموعة أصغر من اللّؤلؤ مشتقة من اسم جلفار، وأن الميناء سيظل مركزاً رائداً لتجارة اللؤلؤ في الخليج الأدنى حتى السّنوات الأولى من القرن التاسع عشر.

مكّنت هذه الثروة سكان جلفار من شراء سلع مُصنّعة، مثل المنسوجات والمشغولات المعدنية والفخار، إلى جانب سلع فاخرة كالحرير والخزف، وهناك أدلّة كثيرة على ذلك قدّمتها الاكتشافات الأثرية في “المطاف” و”الندود” ، بما في ذلك كميات كبيرة من الخزف الصيني الأزرق والأبيض، والأواني الحجرية الفيتنامية المطلية باللون البني، والأواني الحجرية المصقولة باللون الأخضر في جنوب شرق آسيا، والأساور الزجاجية الهندية والفخار الإيراني، لقد أدت هذه الثروات إلى حدوث نقلة نوعية، بما في ذلك تشييد أبنية فخمة كقصر ملكة سبأ الذي يقع على نتوء صخري مُطلّ على منطقة “شمل”، حيث شُيّد هذا القصر لحاكم جلفار، وهو القصر الإسلامي القديم الوحيد المعروف بوجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجمع بين تقاليد العمارة الدفاعية والمحلية التي تعود إلى أواسط الفترة الإسلامية، وعلى الرغم من أنه لم يبق من القصر سوى أساساته فقط؛ إلا أنّه اشتمل على خزانات وأبراج دائرية، ومدخل رئيس تم بناؤه في وسط الجدار الجنوبي. إنّه أحد الأمثلة الأولى على التّقسيم الطبقي المتزايد للمجتمع، حيث بدأت الطّبقة الحاكمة الثرية بالتميز عن بقية أفراد المجتمع.

وفي الواقع، شكّل ازدهار موقعي “المطاف” و” الندود” مركزاً حضرياً رائعاً، حيث السّور المحيط بالبلدة، والسّوق والحصن والمسجد الكبير وعدد من المنازل الفسيحة ذات الأفنية، فضلاً عن وجود مجموعة من المنازل الأخرى المشيّدة باستخدام الحجارة والطّين، إلى جانب شبكة متطورة من الطّرق. وزادت مزارع النخيل المجاورة لموقع “كوش” القديم من إنتاجها، في حين بدأت صناعة الخزف في جلفار بالتوسع والظهور في القرن الرابع عشر.

يمكن القول إنه عاش أكثر من 40 ألف شخص في شمال رأس الخيمة خلال ذِروة ازدهار جلفار، وكان معظمهم يعيش ضمن سورٍ كبير للمدينة يُعرف الآن باسم وادي السّور، وهو مُمتدّ في خط مستقيم من قصر ملكة سبأ حتى خور رأس الخيمة الحديثة.

بقايا أثرية لقصر ملكة سبأ في جبال الحجر برأس الخيمة.

وعلى الرّغم من أن التّاريخ الدقيق لبناء وادي السّور غير معروف، إلاّ أن طوله بلغ سبع كيلومتر، ويتراوح ارتفاعه بين خمسة إلى ستة أمتار، متضمّنًا سلسلة من الأبراج شبه دائرية تبعد عن بعضها بعضاً مسافة 150 متراً. ويبدو في المقدمة ما يشبه الخندق المحفور في المراوح الفيضية المكوّنة من الحصى في “وادي البيح”، كان من الممكن أن يقف خلفها متراس (مزلاج). علاوة على ذلك، تشير الآثار المتبقية إلى إمكانية وجود جدار من الطّين بارتفاع مترين على الأقل، مع ممرات في الداخل لتقوم القوّات بالأمور الدوريّة، كما أن حجم سور المدينة يوازي ثلاثة أضعاف الأسوار التي بنيت في العصور الوسطى في أوروبا، وكان بلا شك معزّزاً بجنود محترفين، بما في ذلك قوة النّخبة من الرّماة المدربين، وقوّات حماية المدينة من الهجمات البرية التي يقوم بها البدو من المناطق الداخلية، وكان من بين هؤلاء البدو بنو جبر الذين برزت سطوتهم في شرق شبه الجزيرة العربية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

لقد شكّل وادي السور موقعاً مميّزاً يعبّر عن القوة والثروة التي اتسمت بهما جلفار، حيث جسّد أحد أكبر التّحصينات في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وبحلول نهاية القرن السادس عشر بدا كل شيء وكأنّ الزمن عفا عليه، وبعد سيطرة مملكة هرمز، جاء البرتغاليون ليَحلّوا مَحلّهم، وشَكّلوا قوة مهيمنة في الخليج العربي مع مطلع القرن السادس عشر، واستولوا على جزيرة هرمز نفسها عام 1507 للميلاد، وأنشأوا سلسلة من المستوطنات المحصنة عبر المحيط الهندي.

وعلى الرغم من خضوع جلفار لسيطرة البرتغاليين المباشرة لفترة زمنية قصيرة، إلاّ أن موقع الميناء بدأ في التحول للمرّة الثالثة والأخيرة، وبدأ عدد سكان جلفار بالانخفاض في أواخر القرن الخامس عشر، ما أدى إلى هجرها بحلول منتصف القرن السادس عشر وإنشاء ميناء رأس الخيمة الجديد، ربما تكون أسباب هذه الخطوة مماثلة لتلك التي أدّت إلى الانتقال من “كوش”، إضافة إلى وجود بحيرة خلف “المطاف” و”الندود”، وفي الوقت الذي بدأ فيه القواسم بالظهور بوصفهم قوةً بحريةً في القرن الثامن عشر، حلّ اسم رأس الخيمة محلّ اسم جلفار، و بقي اسم مدينة جلفار القديمة يتردد في المنطقة حتى يومنا هذا.

بقايا أثرية لقصر ملكة سبأ في جبال الحجر برأس الخيمة.

وعلى الرّغم من أن التّاريخ الدقيق لبناء وادي السّور غير معروف، إلاّ أن طوله بلغ سبع كيلومتر، ويتراوح ارتفاعه بين خمسة إلى ستة أمتار، متضمّنًا سلسلة من الأبراج شبه دائرية تبعد عن بعضها بعضاً مسافة 150 متراً. ويبدو في المقدمة ما يشبه الخندق المحفور في المراوح الفيضية المكوّنة من الحصى في “وادي البيح”، كان من الممكن أن يقف خلفها متراس (مزلاج). علاوة على ذلك، تشير الآثار المتبقية إلى إمكانية وجود جدار من الطّين بارتفاع مترين على الأقل، مع ممرات في الداخل لتقوم القوّات بالأمور الدوريّة، كما أن حجم سور المدينة يوازي ثلاثة أضعاف الأسوار التي بنيت في العصور الوسطى في أوروبا، وكان بلا شك معزّزاً بجنود محترفين، بما في ذلك قوة النّخبة من الرّماة المدربين، وقوّات حماية المدينة من الهجمات البرية التي يقوم بها البدو من المناطق الداخلية، وكان من بين هؤلاء البدو بنو جبر الذين برزت سطوتهم في شرق شبه الجزيرة العربية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

لقد شكّل وادي السور موقعاً مميّزاً يعبّر عن القوة والثروة التي اتسمت بهما جلفار، حيث جسّد أحد أكبر التّحصينات في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وبحلول نهاية القرن السادس عشر بدا كل شيء وكأنّ الزمن عفا عليه، وبعد سيطرة مملكة هرمز، جاء البرتغاليون ليَحلّوا مَحلّهم، وشَكّلوا قوة مهيمنة في الخليج العربي مع مطلع القرن السادس عشر، واستولوا على جزيرة هرمز نفسها عام 1507 للميلاد، وأنشأوا سلسلة من المستوطنات المحصنة عبر المحيط الهندي.

وعلى الرغم من خضوع جلفار لسيطرة البرتغاليين المباشرة لفترة زمنية قصيرة، إلاّ أن موقع الميناء بدأ في التحول للمرّة الثالثة والأخيرة، وبدأ عدد سكان جلفار بالانخفاض في أواخر القرن الخامس عشر، ما أدى إلى هجرها بحلول منتصف القرن السادس عشر وإنشاء ميناء رأس الخيمة الجديد، ربما تكون أسباب هذه الخطوة مماثلة لتلك التي أدّت إلى الانتقال من “كوش”، إضافة إلى وجود بحيرة خلف “المطاف” و”الندود”، وفي الوقت الذي بدأ فيه القواسم بالظهور بوصفهم قوةً بحريةً في القرن الثامن عشر، حلّ اسم رأس الخيمة محلّ اسم جلفار، و بقي اسم مدينة جلفار القديمة يتردد في المنطقة حتى يومنا هذا.